Auf dem Friedhof in Münchehof liegen mind. 23 Tote vom letzten Todesmarsch aus dem KZ Mittelbau-Dora bei Nordhausen 1945. Daran erinnert der sog. Tschland-Stein. Einige der Toten konnten im Rahmen der Gedenkarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Oberschule Seesen identifiziert werden. Wir erinnern an:

- Auguste Barray

- Maurice Cordier

- André Gagneux

- Boleslaw Schymoniak

- Johann Grochalla

Auguste BARRAY

Häftlingsnummer 44294 in Mittelbau-Dora

Auguste Germain Alexandre Barray wurde am 06.02.1894 in Fécamp geboren. Am 01.09.1914 wurde er in die Armee in Bourges eingezogen. In diesem Jahr trat er der ersten Fliegerabteilung bei. Am 21.05.1915 wurde er in die 44. Kompanie versetzt. Am 05.08.1916 wurde er zum Gefreiten befördert. Am 24.06.1919 heiratete er Suzanne Germaine Raby, sie hatten zwei Kinder, Denise und Jean-Paul. Am 18.09.1919 wurde er aus der Armee entlassen. Auguste Barray arbeitete danach als Ingenieur und Elektriker in Saint-Etienne bei der Compagnie électrique de la Loire et du Centre

Während des Zweiten Weltkriegs engagierte sich Barray in der französischen Résistance und schloss sich der im März 1941 gegründeten Lyoner Bewegung France d’Abord an. Dort war er als Verbindungsmann aktiv, d.h. als jemand, der Kontakte herstellt und aufrechterhält. Er war in der Gruppe Jean Escot aktiv und versorgte Jugendliche mit gefälschten Ausweisen. Er war an der Flucht eines Kriegsgefangenen beteiligt und nahm auch elsässische Juden auf. Am 3. Januar 1944 wurde Auguste Barray wegen „deutschfeindlicher Ideen und der Organisation geheimer antideutscher Treffen“ in seinem Haus verhaftet.

Am 19. Januar 1944 wurde er in das Sammellager Compiègne gebracht und am 27. Januar 1944 nach Buchenwald deportiert. Am 22. September 1944 wurde er nach Dora verlegt, wo er die Häftlingsnummer 44294 trug und bei der Produktion der V2-Raketen mitarbeiten musste. Am 14., 16. und 21. April erhielt er Briefe und Pakete von seiner Frau, die unter anderem Tabak und frische Hemden enthielten. Als Dora am 5. April 1945 von den heranrückenden alliierten Truppen evakuiert wurde, befand sich Auguste Barray in einem Evakuierungstransport. Einem zweifelhaften Zeugenbericht zufolge wurde er im Evakuierungszug bei einer Schlägerei zwischen zwei Franzosen und 80 Deutschen – vermutlich politischen Häftlingen – getötet, nachdem sein Freund die Marseillaise gesungen hatte. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass er in dem überfüllten Waggon erstickte.

Die Sterbeurkunde von Auguste Barray datiert seinen Tod auf den 9. April 1945 in Münchehof. Er war 51 Jahre alt.

Über Auguste Barray, von Mitarbeitern der Firma Loire et Centre, die mit ihm deportiert wurden: „Pour lui, la solidarité n’était pas un vain mot.“ („Für ihn war Solidarität keine leere Worthülse“.)

„Pour lui, la solidarité n’était pas un vain mot.“

„Für ihn war Solidarität keine leere Worthülse.“

Kollegen über Auguste Barray

(Bild: Familie Lachaud)

Maurice CORDIER

Häftlingsnummer 49911 in Mittelbau-Dora

Maurice wurde 1908 in Paris geboren. Während des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 lebte er mit seiner Mutter und seiner Schwester in der Bretagne, während sein Vater in der Infanterie diente.

1928 leistete er seinen Militärdienst ab und kehrte 1929 ins Zivilleben zurück. 1931 wurde er bei der Firma AUTOMOTO in Saint-Etienne, einem Hersteller von Motorrädern und Fahrrädern, angestellt. Ein Jahr später, 1932, wurde er nach Beaulieu im Département Doubs versetzt, wo er in den Fahrradfabriken von Peugeot arbeitete. Dort lernte er Jacqueline Dantzer kennen, die als Krankenschwester in der Fabrik arbeitete. Von 1933 bis 1937 ist sein genauer Wohnort nicht bekannt, aber zahlreiche Postkarten dokumentieren seine Reisen durch Frankreich. Er organisierte Radrennen. Ab 1935 lebte das Ehepaar Cordier in Toulouse, wo 1938 ihr Sohn Patrice geboren wurde.

Am 1. September 1939, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurde Maurice aufgrund eines leichten Hinkens den Hilfstruppen zugeteilt, was ihn von den Kampfhandlungen ausschloss. Im Juni 1940 reiste Jacqueline trotz des schnellen Vormarsches der deutschen Truppen mit ihrem zweijährigen Sohn nach Riva-Bella in der Normandie, um an der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen. Die Rückkehr nach Toulouse war chaotisch, da sie mit einem Kleinkind in einem Bus quer durch Frankreich fahren musste, nur wenige Stunden vor den deutschen Truppen.

1942 trennte sich das Paar und Maurice Cordier lebte allein in Saint-Etienne. Er widersetzte sich der deutschen Besatzung, indem er öffentlich die Nachrichten der BBC kommentierte und von den Deutschen gesuchte Juden versteckte. Zudem übergab er seine illegal gehaltene Pistole an Widerstandskämpfer weiter. Am 30. November 1943 wurde Maurice von Emile Kayser wegen des Tragens verbotener Waffen und Beziehungen zur Résistance verhaftet. Er wurde der Gestapo übergeben. Nach einem Verhör wurde er in die Grouchy-Kaserne gebracht. Am 1. Mai 1944 wurde er in das Sammellager Compiègne gebracht. Am 12. Mai 1944 wurde Maurice Cordier nach Buchenwald deportiert. Die Reise war schrecklich: Mehr als 100 Deportierte befanden sich in einem Viehwaggon, sie standen ohne sich bewegen zu können und hatten kein Wasser. Zwei Tage später kamen sie sehr müde in Buchenwald an, aber einige von ihnen waren bereits im Zug gestorben. Die kranken Deportierten wurden ermordet, indem sie mit einem Lastwagen überfahren wurden.

Am 6. Juni 1944 arbeitete Maurice Cordier für die SS Baubrigade III in Wieda. Am 30. Juni wurde er zum Nebenkommando in Osterhagen geschickt, um die Helmetalbahn zu bauen. Anschließend wurde Maurice Cordier am 29. Juli in den Dora-Tunnel geschickt, um die V1-Raketen zu montieren. Im August 1944 musste er als Arbeiter in Halle 46 die Beine des V1-Tanks zusammenschweißen. Am 4. April 1945 wurde das Lager evakuiert. Da er an einer schweren Beinverletzung litt und nicht laufen konnte, wurde er in den letzten Zug gesetzt, der Mittelbau-Dora

verließ und am 10. April 1945 endgültig in Münchehof hielt. Zusammen mit seinen überlebenden Kameraden, die zwischen die feindlichen Linien geraten waren, starb er durch die Splitter einer amerikanischen Granate. Am nächsten Tag wurde er in Münchehof in einem Gemeinschaftsgrab mit zwei polnischen Häftlingen beerdigt.

(Bilder: Familie Cordier)

André GAGNEUX

Häftlingsnummer 49830 in Mittelbau-Dora

Am 05. Februar 1905 brachte Marie Voiturier, die Ehefrau von Jules Gagneux, in Chavannes-sur-Suran (Ain) einen Sohn mit dem Namen André zur Welt. Der ledige Bäckermeister André Gagneux wurde am 12. April 1944 verhaftet und sein Haus wurde in Brand gesteckt. Zusammen mit sechs anderen Verhafteten wurde er zum Verhör in die Bäckerei Gapreux gebracht. Während vier Männer freigelassen wurden, wurden André Gagneux, sein Cousin Jean Voiturier (49827) und Léon Varéon (49416) von den Deutschen in das Gefängnis Montluc in Lyon und anschließend in das Frontstalag 122 Royallieu in Compiègne (Oise) gebracht, wo André Gagneux die Nummer 33185 erhielt.

Am 12. Mai bestieg André Gagneux zusammen mit mehr als 160 Bewohnern des Département Ain, die alle zwischen dem 16. März und dem 16. April bei Vergeltungsaktionen verhaftet worden waren, einen der Viehwaggons und erreichte nach drei Tagen mit 2.050 Männern das Lager Buchenwald, wo er die Nummer 49830 erhielt. Einige Tage lang befand er sich in Block 17, bevor er am 6. Juni nach Wieda geschickt wurde, ein Dorf im Südharz, in dem die SS Baubrigade III stationiert war, deren Ziel der Bau der Helmetalbahn, einer neuen Eisenbahnlinie, war. 699 der 2.051 Personen, die mit ihm am 14. Mai in Buchenwald angekommen sind, wurden ebenfalls dorthin geschickt. Da der Kommandant dieses Lagers von der SS als zu lasch angesehen wurde, wurde er am 30. Juli 1944 verhaftet und infolgedessen wurden die 1.000 Häftlinge von Wieda in den Tunnel von Dora gebracht, wo André Gagneux laut Aussage seines Cousins Jean Voiturier als Elektrodenschweißer an den V1 arbeitete. Er war in Block 135 untergebracht und wurde im Kommando 161 eingesetzt. Zwischen dem 13. und 20. November 1944 befand er sich auf der Krankenstation.

Am 2.April 1945 stiegen die Häftlinge – darunter André Gagneux und Jean Voiturier –, die zu krank waren, um zu Fuß evakuiert zu werden, in Waggons, die sieben Tage lang durch den Harz fuhren. Morgens am 9.April stiegen sie in Münchehof aus den Waggons aus. Jean Voiturier berichtet, dass er André Gagneux seitdem nicht mehr gesehen habe. Anfang Mai kehrte Jean Voiturier nach Frankreich zurück und teilte diese Informationen Andrés Familie mit. Am 15. Mai schrieb Maurice Gagneux, PTT-Kontrolleur in Lyon, im Namen seiner Geschwister an das Ministerium für Gefangene, Deportierte und Flüchtlinge und bat um Neuigkeiten über seinen Bruder André, wobei er die Angaben seines Cousins Jean anführte. Das Schicksal von André Gagneux konnte nicht geklärt werden und am 15. November 1946 erklärte das Zivilgericht von Bourg-en-Bresse ihn für tot und setzt das Datum auf den 29. April 1946 fest. An diesem Tag wurde vom Ministerium für Kriegsveteranen und Kriegsopfer eine Vermisstenakte ausgestellt, auf der das Datum 09. April 1945 eingetragen war, der Tag, an dem Jean Voiturier meinte, seinen Cousin zum letzten Mal gesehen zu haben.

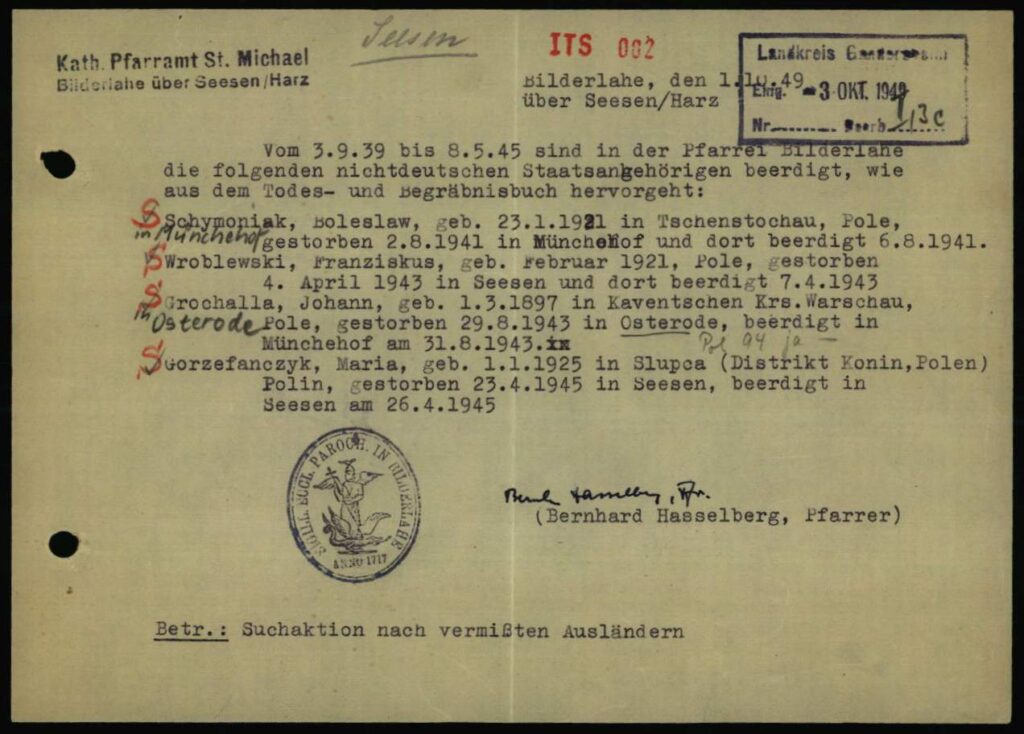

Boleslaw SCHYMONIAK und Johann GROCHALLA

Polnische Zwangsarbeiter

Über die Arbeit der Schülerinnen und Schüler der Oberschule Seesen

Die Oberschule Seesen griff 2015 eine Schülerinitiative auf und bietet seitdem jedes Jahr eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz an. Im Rahmen der umfangreichen Vor- und Nachbereitung konnten zahlreiche Erkenntnisse rund um die Geschehnisse in Seesen gefunden werden.

Der Gedenkstein für die drei französischen KZ-Häftlinge wurde 80 Jahre nach Kriegsende 2025 aufgestellt und mit der Infotafel am 6. April 2025 in einer gemeinsamen Gedenkstunde mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. der Öffentlichkeit vorgestellt.

Berichterstattung in den Medien

Seesener Beobachter,

7. + 8. April 2025

https://www.beobachter-online.de/seesen/nachricht/wuerdevolles-abschiednehmen-in-zwei-sprachen.html

Goslarsche Zeitung,

7. April 2025

https://www.goslarsche.de/lokales/kriegsende-1945-muenchehof-kz-erinnerung-650975.html

NDR Hallo Niedersachsen,

5. April 2025

17:30 SAT.1 REGIONAL.,

7. April 2025